济南一小区公园变公墓

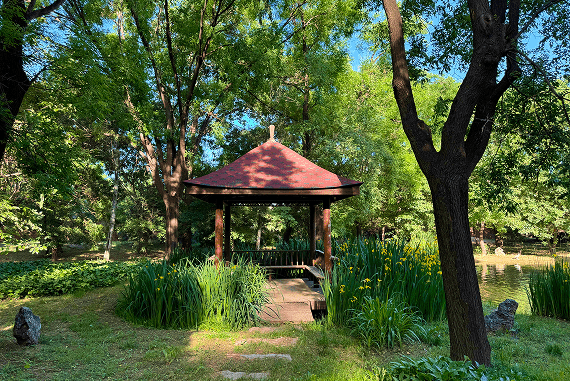

在济南市某居民小区,原本供居民休闲娱乐的社区公园,近年来却悄然发生了变化——绿树成荫的小径旁,一座座墓碑悄然竖起,原本充满生活气息的公共绿地,逐渐被坟茔取代。这一现象引发了居民的广泛议论,也再次将城市发展中土地资源紧张、传统习俗与现代城市治理之间的矛盾推到了公众视野之中。

从乐园到墓园:居民的困惑与不满

“以前带孩子来公园玩,现在都不敢往那边走了。”一位居住多年的居民表示。随着公园内墓地的增多,不少居民感到心理不适,甚至有人开始减少外出活动。他们表示,公园本是放松心情、亲近自然的地方,如今却变成了令人压抑的场所。

更令人担忧的是,由于墓地缺乏统一规划和管理,部分墓碑年久失修,杂草丛生,既影响了小区整体环境,也带来了潜在的卫生与安全隐患。一些居民质疑:这样的改变是否经过了相关部门审批?为何没有提前征求居民意见?

历史遗留与现实困境

据知情人士透露,这一现象的出现并非偶然,而是有着复杂的历史背景。该小区所在区域原为城乡结合部,上世纪曾是农村墓地集中地。随着城市扩张,这片土地被纳入城市规划,原有的墓地并未完全迁移,而是被保留下来。随着人口增长与土地资源日益紧张,原本被遗忘的墓地逐渐成为城市绿地的一部分,最终演变为今天“公园中有墓地”的奇特景象。

管理缺失与制度空白

管理缺失与制度空白

面对居民的质疑,相关部门回应称,此类问题涉及历史遗留、土地权属、民俗传统等多重因素,处理起来较为复杂。目前尚无统一政策对类似情况进行规范,导致管理上存在盲区。

有专家指出,此类现象暴露出城市发展中对土地使用的前瞻性不足,以及在旧城改造过程中对原有文化遗迹、墓葬地处理不够彻底的问题。同时,也反映出当前城市治理体系在面对复杂社会现实时的适应性不足。

城市发展中的文化与生态平衡

如何在尊重传统与满足现代城市生活需求之间找到平衡,是摆在城市管理者面前的一道难题。一方面,墓地作为传统文化的一部分,承载着人们对先人的怀念与敬意;另一方面,城市空间有限,公共绿地的使用应优先服务于居民的生活质量。

对此,有专家建议,可以借鉴一些城市的经验,通过“墓地公园化”或“生态葬”等方式,对传统墓地进行改造,使其在保留纪念功能的同时,也能融入现代城市景观。同时,应加强公众参与,充分听取居民意见,确保城市空间的合理利用与公平分配。

结语

济南某小区“公园变公墓”的现象,既是城市扩张过程中历史遗留问题的缩影,也是现代城市治理中文化与生态冲突的现实写照。它提醒我们,在城市发展的进程中,不仅要追求效率与速度,更应注重人文关怀与可持续发展。唯有如此,才能真正实现人与城市、人与自然、人与历史的和谐共生。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇