济南公墓让迁坟不让建房

近年来,随着城市化进程的不断加快,土地资源日益紧张,济南作为山东省的省会,也面临着城市扩张与土地利用之间的矛盾。在这一背景下,济南部分区域出现了“公墓迁坟”现象,即政府出于城市规划需要,要求部分公墓进行迁移或整治。然而,与迁坟形成鲜明对比的是,这些土地并未立即用于住宅或其他建设项目的开发,而是被闲置或用于绿化、公共设施等用途。这种“让迁坟而不让建房”的做法,引发了社会广泛关注和讨论。

一、迁坟背后的城市规划逻辑

随着济南城市框架的不断拉大,原本位于城市边缘的公墓逐渐被纳入主城区范围。出于市容市貌、环境卫生以及土地集约利用的考虑,相关部门开始对部分老旧公墓进行迁移或整合。例如,一些位于城市主干道沿线、新建学校或医院周边的公墓,被认为影响了城市的整体形象和发展布局。

迁坟的初衷是改善人居环境、优化城市空间结构。从长远来看,这有助于提升城市品质和居民生活质量。然而,问题在于,当这些土地完成迁坟后,并未立即用于房地产开发或其他经济性用途,而是被划为绿地、公园或基础设施用地,这在一定程度上引发了公众的不解和质疑。

二、“不让建房”背后的政策考量

尽管土地完成迁坟后具备了一定的开发潜力,但是否用于房地产建设,涉及土地性质、用途规划、生态保护等多方面因素。根据国家和地方的土地管理政策,某些区域可能被划为生态红线区、绿化控制区或公共设施预留地,因此即使土地腾空,也不能随意用于商业开发。

此外,近年来国家对房地产市场的调控趋于严格,强调“房住不炒”,防止土地财政依赖。在这种背景下,地方政府在土地出让和开发方面更加审慎,倾向于优先保障公共利益和社会效益,而非单纯追求经济利益。因此,即便部分迁坟土地具备开发条件,也可能因政策导向而被限制用于住宅建设。

三、公众的疑虑与现实矛盾

三、公众的疑虑与现实矛盾

“迁坟是为了建房”是不少市民的直观理解,因此当看到迁坟后的土地长期闲置或仅用于绿化时,难免产生质疑。这种情绪的背后,是对土地资源高效利用的期待,也是对政府决策透明度和公众参与度的要求。

此外,迁坟本身是一项涉及传统文化、情感寄托和社会伦理的工作,处理不当容易引发社会矛盾。如果迁坟之后土地用途不明,或用途与公众预期不符,不仅可能削弱政策的公信力,也可能影响群众对政府工作的理解与支持。

四、平衡发展与民生的路径探索

面对这一现实矛盾,济南在推进城市更新和土地整治过程中,亟需探索更加科学合理的路径。一方面,应加强政策宣传和公众沟通,明确迁坟的目的、土地未来的用途以及整体规划方向,增强群众的理解与支持。另一方面,应加快土地利用的统筹安排,避免出现“迁而不建”“建而不用”的资源浪费现象。

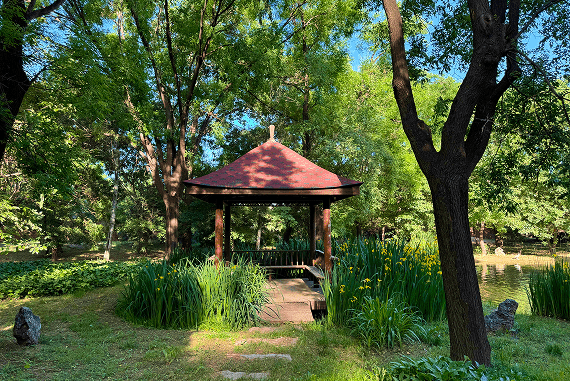

同时,可以探索多元化土地利用模式,例如将部分迁坟土地用于建设社区公园、文化纪念园、生态墓地等兼具公共性和文化性的项目,既尊重逝者,也服务生者,实现土地价值的最大化。

结语

济南“迁坟而不建房”的现象,折射出城市发展中土地资源管理的复杂性与政策执行的现实挑战。如何在尊重传统、保障民生、推动发展之间找到平衡点,是摆在城市管理者面前的一道重要课题。唯有坚持科学规划、公开透明、以人为本的原则,才能真正实现城市与人文的和谐共生。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇